Transition agroécologique en l’an 1600 (ou comment ne pas passer la charrue avant les bœufs ou quand on cherche des solutions on en trouve – suivez mon regard).

https://krapooarboricole.files.wordpress.com/2011/09/mc3bbrier-de-sully-7.jpg?w=290

En 1598, lorsque Henri IV promulgue l’édit de Nantes, la France sort de 35 ans de guerres de religion, pestes et famines. Le pays est exsangue.

Pour relancer l’économie rurale, Henri IV et son ministre Sully s’appuient sur l’œuvre de l’agronome Olivier de Serres.

Son œuvre principale, Le théâtre d’agriculture et mesnage des champs, publiée en 1600, transforme profondément l’assolement triennal pratiqué jusqu’alors.

A cette époque, on plante une céréale d’hiver (du blé), puis une céréale d’été (du seigle), avant de laisser le champ reposer un an ou deux en vaine pâture.

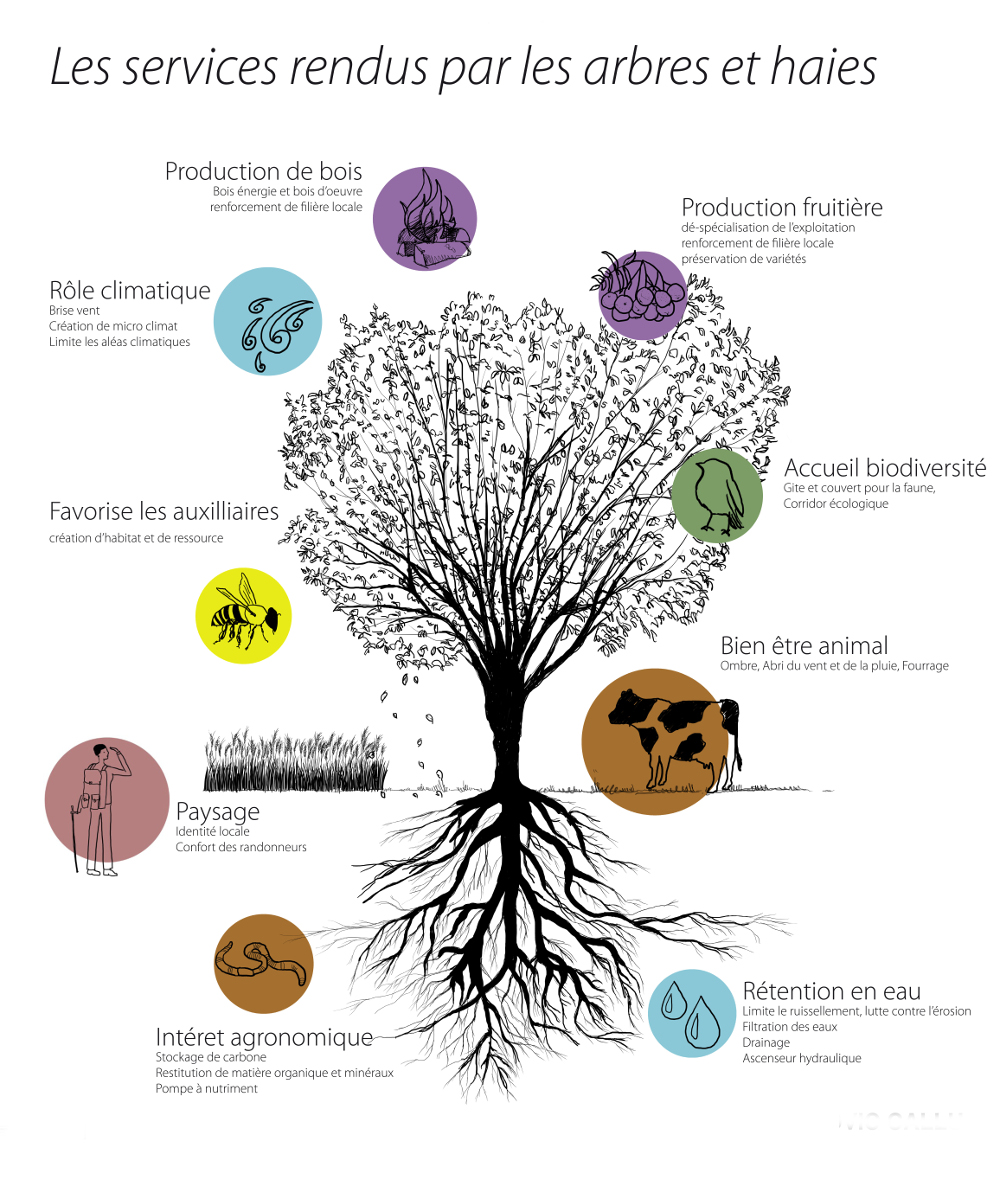

Le génie d’Olivier de Serre est d’allonger cette rotation en introduisant en tête de rotation une culture de printemps (betterave, maïs, pomme de terre) et de remplacer la jachère par une prairie temporaire de luzerne. La rotation devient : culture de printemps souvent sarclée, suivie d’une céréale d’hiver puis d’une céréale d’été. Puis trois ou quatre ans de luzerne pâturée avant de recommencer.

Avec la luzerne, on nourrit des vaches et des lapins, avec le maïs des volailles, avec les patates, des cochons. Ce nouvel équilibre entre production végétale et animale favorise la fertilité des sols et la prospérité des fermes. On passe d’un élevage marginal, souvent limité aux bêtes de somme, à une production alimentaire régulière. La fameuse poule au pot.

Olivier de Serres introduit un troisième élément dans l’équation : des cultures de plantes pérennes destinées au commerce. Vigne, houblon, fruits secs, oliviers et surtout le mûrier. C’est en effet à lui qu’on doit l’introduction du ver à soie dans le sud de la France. Il fait paraître en 1599 La cueillete de la soye par la nourriture des Vers qui la font. Pour lui, cultures de vente, cultures vivrières et élevage doivent avoir une part égale dans l’économie de la ferme.

Ainsi par exemple, les Cévennes protestantes deviennent la base arrière de la très florissante industrie de la soie lyonnaise. Ainsi la vallée d’Agen se couvre de pruniers…

Le 17e Siècle reste une période très difficile pour les populations, mais si un siècle plus tard la France connaît une explosion démographique malgré un réchauffement qui tarde à venir, c’est sans doute en partie parce que les bases de la polyculture / élevage qui ont été posées alors permettent une meilleure santé des fermes.

Pour approfondir :

📗 Olivier de Serres par Henri Gourdin chez Acte Sud

📙 Le théâtre d’agriculture disponible en édition originale sur :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52175n/f2.item